<目次>

・再生しなければ承継できない企業への支援の進め方

・今後の資格継続セミナーのご案内

再生しなければ承継できない企業への支援の進め方

中小企業に特化して事業再生の支援を中心に活動する、企業再建・承継コンサルタント協同組合において、西日本の責任者として活動している。金融機関の本部の支援担当部署や、各都道府県に設置されている中小企業活性化協議会との情報交換を頻繁に行っている。それらの機関より、再生案件を受託し、実態把握と問題整理をし、経営改善計画の作成支援をする。完成した計画について、全金融機関から同意を頂き、必要に応じて計画の実行支援をしている。そのような活動を通して、経営者が高齢であるにも関わらず、再生が必要な企業と少なからず遭遇する。そのような再生しなければ承継できない企業への支援の進め方について、概要をまとめてみた。

①再生を取り巻く環境

・日本の企業の61.0%は赤字。再生(経営改善⇒黒字化)しないと承継する魅力が薄い。

・国も様々な施策を講じ、中小企業の再生支援を推進してきた。

2001年 私的整理ガイドライン発表

2003年 中小企業再生支援協議会発足

2008年 中小企業再生支援協議会全国本部発足

2009年 中小企業金融円滑化法施行

2013年 中小企業金融円滑化法終了/経営改善計画策定支援事業開始

/経営者保証ガイドライン公表(2014年適用開始)

2020年 コロナ禍資金繰支援:実質無利子・無担保融資(ゼロゼロ融資)

2021年 事業再構築補助金 施行

2022年 中小企業再生支援協議会→中小企業活性化協議会(中小企業の駆け込み寺PR)

/中小企業の事業再生等に関するガイドライン

2023年 コロナ借換保証/保証・経営者保証に関する監督指針の改正

2024年 中小企業の事業再生等に関するガイドライン改訂

/国の支援方針変更「資金繰り支援から本業支援へ」

2025年 早期事業再生法制定(2026年施行):全行同意から多数決へ

・金融機関の支援の現状

支援が必要な企業であるにも関わらず、メイン金融機関がその企業をどう支えるのか?、支援方針が不明確な例が増加している。再生支援ノウハウが金融機関内に蓄積されていないため、状況を詳細に把握しないまま、中小企業活性化協議会へ持ち込む例が増加している様子。一方で長期に亘り、業績が回復しない企業への支援姿勢が厳格化し、支援打切りになるケースが出てきている。

・再生が必要な中小企業にも拘らず、経営者の危機感が希薄なケースも散見される。

借入金の返済条件を変更(いわゆる「リスケ」)しているのに、新規設備購入のため補助金申請を検討。

離婚した元妻を雇用し、社宅を無料提供し、会社でリース契約した車を与えていた。等々

➁再生支援の現場で起きること(事例紹介)

支援事例1 成功と失敗

某県の地場コン(建設業:年商 約12億円、従業員35名)。3期連続赤字。地元では有名企業。社長は名士。

3人娘の長女と結婚して婿養子になった常務が後継者。非常に優秀。メイン信用金庫紹介でCRCが経営改善計画策定支援受託。計画策定、全行同意後、計画実行支援のために、月8日TAM(ターンアラウンドマネージャー。再生請負人)登用。常務と協力し、2年でV字回復。

計画策定前に実施した財務調査で、社長が金融機関からの借入に対して個人保証していること、過去近隣ホテルの建設をメイン金融機関より紹介され、受託する条件として、そのホテルの借入に対する個人保証があることが判明。後継者である常務は、保証解除を承継の条件として社長に突きつけた。社長夫人も常務夫人を含む3人の娘もそれを支持した。社長は孤立。このままでは家庭崩壊の恐れがあるとして支援は打ち切りとなった。

支援事例2 家業から企業へ

老舗温泉旅館A社(売上8億円、当期利益▲1億円、借入金16億円、債務超過10億円、従業員約100名)

1億円投資してお食事処の改修を希望。赤字続きでは困難。経営改善計画を策定、計画進捗を評価、金融機関連携で融資可否判断したいとの要請。

1年目 実態調査・分析(DD)、経営改善計画策定。

2年目 TAM出向受入。計画値クリア。約1億円の融資実行。お食事処改修着手。

3年目 お食事処改修完了。計画値を上回る実績。

4年目 長女入社。

5年目 12代目社長死去。13代目社長に若女将(先代の妻)が就任。

~現在 コロナ禍を乗り越えて、大健闘を続けている。

12代社長が入院中、現社長が私に語った話。支援開始当初は子供たちに「こんな会社、継がなくて良いから、 自分で就職先を見つけなさい」と言っていた。おかげさまで「家業から企業に」変身でき、組織として事業が進むようになった。娘が入社してくれて頑張ってくれている。ありがたいことです。

支援事例3 カリスマ社長と未熟な息子

特殊鋼鋼材の仕上げプレート・ブロックの販売業。資本金2,500万円、売上15億6,500万円(直前期) 29億2,000万円(2期前)、経常利益▲1億2,700万円(直前期)7,500万円(2期前)、借入金7億8,500万円(直前期)、従業員数51名(パート10名含む、役員除く)

創業者社長、たたき上げで気合いが入っている。社是「磨く 人・商品・技術・知恵」。社長は「営業がしっかりしないから売れない!そのため会社業績がガタガタになった!」と他責発言。「ひな鳥社員になっていないか?」という張り紙が社内のあちこちにある。従業員は社長の発言に辟易しているが、無視できない。息子も入社しているが、同様に何も言えない。社長は「何故、社員が指示に従わないのか?」全く理解できない。現状分析の結果、受注ごと原価管理ができていないことが判明。納期の早さを売り物にしているため、2交代深夜勤務で人件費が増大していた。

支援事例4 変わることができない社長

段ボールケース製造・販売業。資本金1,100万円、売上8億5,900万円(直前期) 8億6,200万円(支援前:4期前)、経常利益700万円(直前期) ▲4,800万円(支援前)、借入金5億5,000万円(直前期)。

取引先別収益状況を確認。粗利が基準未満の取引先には、値上げ交渉。利益確保できる見積書の作成支援。

生産現場の効率をアップするために、レイアウト変更、余剰人員削減。不良率低減。人材育成し若手リーダー登用。利益が出せる体制と対応を、自律的にできるように支援。経営改善を受けて社長は、他地域で芸能プロダクションの管理職をしている、この業界未経験の長男を後継者にしようと考えている。一方社長は、きちんと経営をしていない。厳しいことを言われるとその人を排除。会社を良くするために宗教にお布施(年間70万円強)を会社経費として計上。家族のために使い込んだ会社のお金が7千万円強、未収入金として計上。今年8月までは元本棚上げのリスケジュール。今年9月から前期フリーキャッシュフロー(FCF)の70%を返済する計画だったが、FCF獲得できず。社長は「お金が無ければ払えない。元本棚上延期を要請したい」と発言。

金融機関説明会において、厳しい追及を受けた。

③どうやって支援するのか?

1.その企業の経営力をどのように判断するか?

(1)数字はどうなっているのか

本当に儲かっているのか、儲けてきたのか、過大な借入金は何のためか、ここが先ずは出発。

財務デュ-デリジェンスは忍耐と体力そして実務能力

(2)小さくても絶対必要な事業戦略の見直し

「選択と集中」は中小企業においても事業再生可能性を探る重要な戦略である。

しかし、「縮小均衡」戦略しかとれない企業も多い。

(3)業務運営、経営管理の改善でどこまで収益構造が好転するか

中小企業にとっては、とりあえずの延命措置としてきわめて重要。これでだめなら撤退を検討しなければならない。

2.中小企業の再生は、収益構造の抜本的転換ができるか

(1)事業再生戦略の基本は戦略的事業撤退

①事業ドメインによる選別

②組織能力を活用できる事業と活用できない事業を選別

③事業間シナジーの度合いによる選別

(2)収益構造診断の最大のポイント営業利益(またはEBITDA)獲得能力を回復できるかどうか

①販売力、受注力の再構築の検討

②変動費、固定費の削減可能性の検討

③事業の再編、再構築戦略の青写真が描けるか

④何が肝なのか?

企業再建の可能性の見極め方

(1)経営者の姿勢・資質・覚悟(経営者が変わることができるか)

・信頼性

・時代認識

・変わろうとする強い意思

(2)企業の存立基盤(生き残る価値があるか)

・収益を生む事業か

・収益を生む体質に変換できるか

・地域で必要とされる企業か

(3)経済合理性(再生に何年かかるか)

・法的整理等との経済合理性比較

・債務超過解消

・債務償還年数

・実抜計画と合実計画

(4)利害関係者の協力(再生への協力が得られるか)

・金融機関の協力

・家族の協力

・従業員の協力

・取引先の協力

事業再構築のためのリストラ策

(1)事業リストラクチャリング

・中小企業にとっての選択と集中の勧め。

・事業リストラによりキャッシュフローがどのくらい増加するか。

・既存事業からの撤退

・新規事業への進出

・M&A(営業譲渡、会社分割、LBO、MBOなど)

(2)財務リストラクチャリング

・財務リストラクチャリングは、企業再建において必須である。

・資産の圧縮・流動化がどこまで可能か。

債権放棄/再生ファンド/DES(デット・エクイティ・スワップ)/DDS(デット・デット・スワップ)/DIPファイナンス

(3)業務リストラクチャリング

・コストの削減、人件費等の変動費化がどの程度可能か。

・厳しい経済環境の中において売り上げ増は見込めず、コスト削減による利益率の改善が重要。

コスト削減(人件費、3K:広告・教育・交際費、等)

BPR(ビジネス・プロセス・リエンジニアリング)

➄どういう知識・ノウハウが求められるのか?

事業再生コンサルに求められること

・会社を良くすることに貢献すること。

・実効(成果)が上がる支援をどれだけできるか? 支援により、どれだけ実効(成果)を上げられるか?

・金融機関の考えをよく理解して対応すること。言いなりになるということではない。

コンサルは中立の立場で、会社を良くするために、金融機関と協力しながら支援を進めることが重要。

ただし、金融機関の意向が会社のためにならないと判断する場合は、断固、阻止しなければならない。

事業再生コンサルに必要な知識・ノウハウ

・事業再生に必要な知識を体系的に身につけること。

・共通認識に基づいた支援ができること。

【執筆者紹介】

岩本 亨

ハトム株式会社 代表取締役

企業再建・承継コンサルタント協同組合(CRC) 理事 常務執行役員 西日本統括

(事業承継士・中小企業診断士・ターンアラウンドマネージャー)

1962年 島根県出身。株式会社リクルート勤務を経て、2004年中小企業診断士の資格を取得し独立。

主にCRCにて中小企業に特化して企業再生支援のプロジェクトマネージャーとして活動。

当記事は、2025年7月29日に資格継続セミナーで講演した内容を要約して掲載しております。

今後も資格継続セミナーを下記の通り開催致しますので、ぜひご参加ください。

今後の資格継続セミナーのご案内

資格継続セミナーは、事業承継支援者向けのスキルアップセミナーです。

※画像をクリックすると申込ページに移動します。

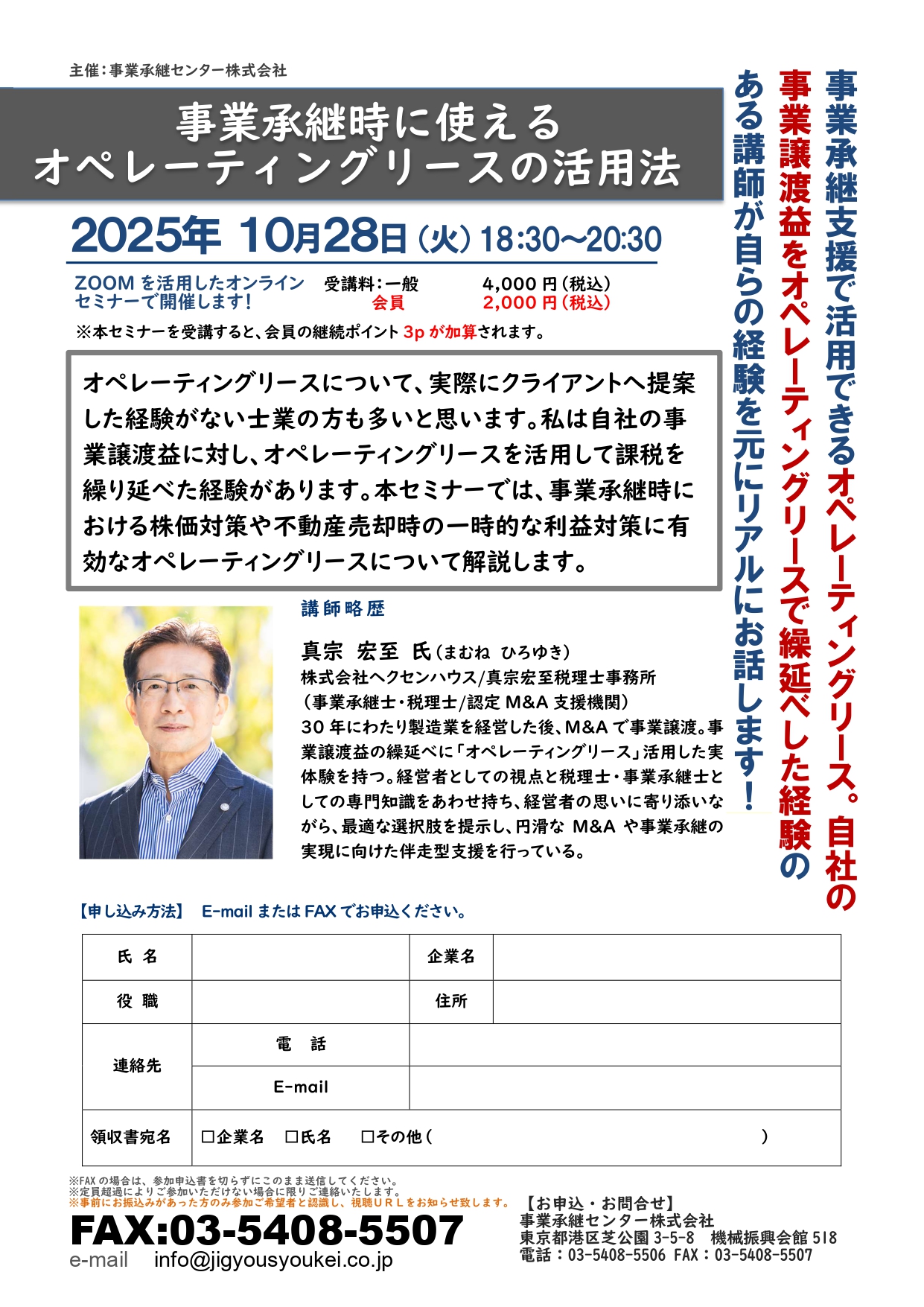

【2025年10月】

開催日 :2025年10月28日(火)18時30分~20時30分

講師 :真宗 宏至 氏

テーマ :事業承継時に使える オぺレーティングリースの活用法

内容 :オペレーティングリースについて、実際にクライアントへ提案した経験がない士業の方も多いと思います。私は自社の事業譲渡益に対し、オペレーティングリースを活用して課税を繰り延べた経験があります。本セミナーでは、事業承継時における株価対策や不動産売却時の一時的な利益対策に有効なオペレーティングリースについて解説します。

参加費 :2,000円(税込)

事業承継士または事業承継プランナー以外は4,000円(税込)

詳細 :https://www.jigyousyoukei.co.jp/2025/06/53188/

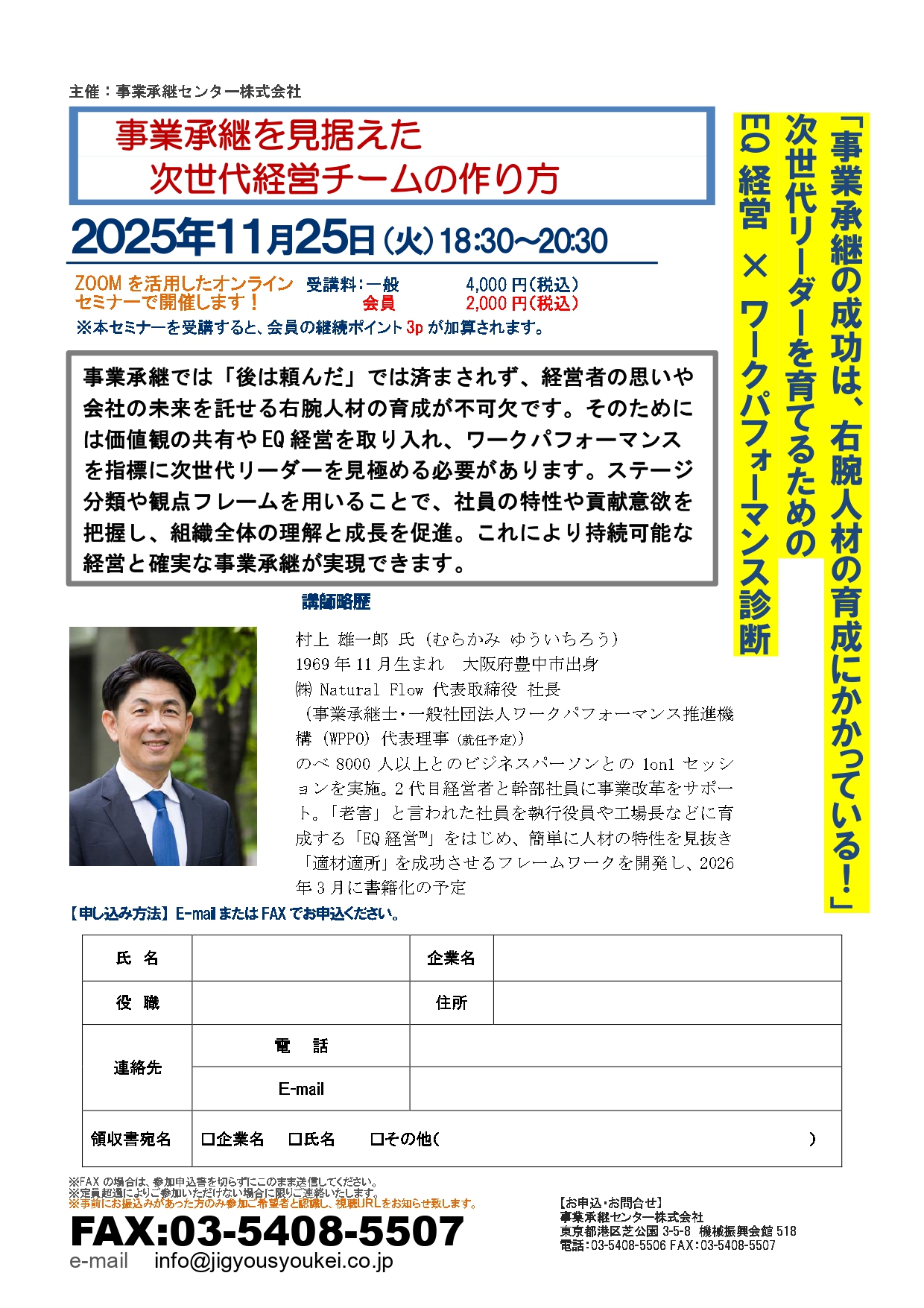

【2025年11月】

開催日 :2025年11月25日(火)18時30分~20時30分

講師 :村上 雄一郎 氏

テーマ :事業承継を見据えた 次世代経営チームの作り方

内容 :事業承継では「後は頼んだ」では済まされず、経営者の思いや会社の未来を託せる右腕人材の育成が不可欠です。そのためには価値観の共有やEQ経営を取り入れ、ワークパフォーマンスを指標に次世代リーダーを見極める必要があります。ステージ分類や観点フレームを用いることで、社員の特性や貢献意欲を把握し、組織全体の理解と成長を促進。これにより持続可能な経営と確実な事業承継が実現できます。

参加費 :2,000円(税込)

事業承継士または事業承継プランナー以外は4,000円(税込)

詳細 :https://www.jigyousyoukei.co.jp/2025/07/53312/